Quels formats choisir pour la sensibilisation cyber d’une entreprise ?

Beaucoup d’organisations investissent massivement dans des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité, sans obtenir les résultats espérés.

Les RSSI le constatent chaque année : malgré la multiplication des modules, les réflexes de sécurité restent fragiles. Le problème ne vient pas du message, mais de la manière dont il est transmis.

Pendant longtemps, la sensibilisation s’est appuyée sur un modèle unique : l’e-learning obligatoire.

Un format souvent perçu comme contraignant : trop long, trop théorique, trop éloigné du quotidien des collaborateurs.

Résultat : les apprenants cliquent mécaniquement, passent les quiz sans y prêter attention, et oublient l’essentiel quelques jours plus tard.

Selon l’étude Proofpoint Voice of the CISO 2025, plus de 80 % des RSSI estiment que leurs collaborateurs ne se sentent pas réellement concernés par la cybersécurité.

Or, face aux nouvelles obligations réglementaires (NIS2, DORA, RGPD) et à la sophistication croissante des attaques, cette déconnexion devient critique.

Former, oui ; mais encore faut-il engager. Et pour engager, il ne suffit pas de raccourcir les modules. Il faut repenser l’expérience d’apprentissage dans son ensemble : choisir le bon format, au bon moment, pour la bonne cible.

Et si le format valait autant que le fond ? Vidéo, module e-learning, jeu, affiches, mobile… Choisir le bon vecteur de diffusion, c’est déjà poser la première brique de l’adhésion.

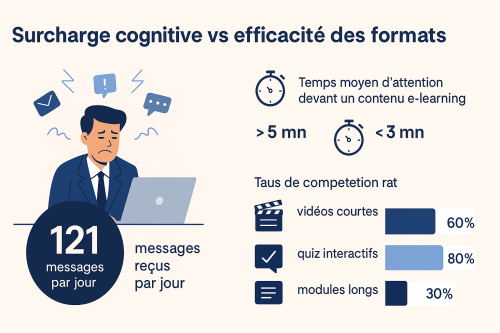

source : Radicati Group , Wistia, TechSmith, Think with Google

Pourquoi les formats “monolithiques” n’engagent plus

Un e-learning unique, diffusé à tous, ne répond plus aux besoins du terrain.

Le problème n’est pas seulement la durée, mais le manque de diversité et de pertinence contextuelle.

Trois freins majeurs expliquent cette perte d’efficacité.

Premier frein : la lassitude cognitive.

Un module de quarante-cinq minutes, suivi une fois par an, ne retient ni l’attention ni la mémoire.

D’après PwC Digital Trust Insights 2025 (lire le rapport), les formats courts et interactifs augmentent la rétention moyenne de 25 % et le taux d’achèvement de 40 % par rapport aux modules linéaires.

Autrement dit, moins on sollicite l’attention, plus elle est efficace.

Second frein : la déconnexion métier.

Un même contenu envoyé à un opérateur industriel, un acheteur et un responsable RH ne peut produire le même effet.

Chaque poste implique des usages numériques différents, des risques spécifiques et des leviers de motivation distincts.

Les programmes “one-size-fits-all” donnent l’illusion de couvrir le risque humain ; en réalité, ils le diluent.

Troisième frein : l’absence de feedback.

Dans beaucoup d’organisations, on mesure le taux de complétion, pas la progression réelle.

Sans retour individualisé ni indicateur concret de changement de comportement, la sensibilisation devient un exercice administratif plutôt qu’un levier d’amélioration.

Les RSSI se retrouvent ainsi face à un paradoxe : tout le monde “a suivi la formation”, mais les comportements à risque persistent.

Vers un mix de formats plus vivants et mieux intégrés

Pour surmonter cette inertie, les entreprises les plus avancées abandonnent la logique du format unique pour construire un écosystème de formats complémentaires.

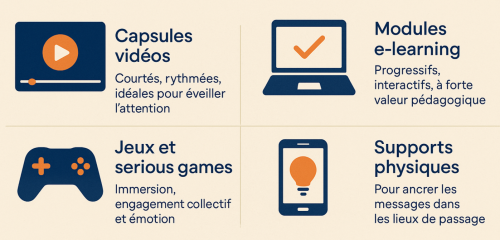

Ce n’est pas un catalogue, mais une architecture d’apprentissage : des formats courts pour créer le déclic, des formats longs pour approfondir, des formats interactifs pour expérimenter, et des supports visuels pour ancrer les bons gestes.

Les formats courts : première porte d’entrée.

Une capsule vidéo de deux minutes, un quiz intégré dans Teams, une courte animation diffusée par e-mail : autant de stimuli rapides qui permettent de maintenir la vigilance au quotidien.

Leur force réside dans leur légèreté : faciles à consommer, ils s’insèrent naturellement dans le flux de travail sans interrompre la productivité.

Les formats longs, plus qu’utile.

Un atelier de soixante minutes en présentiel ou une session virtuelle de groupe permet d’approfondir les réflexes, de discuter des incidents réels vécus par les équipes et de relier les politiques de sécurité à la réalité métier.

Ces moments d’échange donnent du sens : ils transforment une obligation en expérience collective.

Les formats interactifs gagnent du terrain.

Les simulations de phishing, les “table-top exercises” ou les “wargames” mettent les participants en situation de crise : ils doivent décider vite, coopérer et assumer les conséquences de leurs choix.

L’impact émotionnel renforce la mémorisation : on retient mieux ce qu’on a vécu que ce qu’on a lu.

Les supports d’ancrage

One-pagers, fiches réflexes, checklists par métier assurent la continuité entre les campagnes.

Ils condensent les messages essentiels en quelques phrases claires : un aide-mémoire utile plutôt qu’un rappel formel.

Le format type serious game

Enfin, la gamification peut être un puissant moteur de participation, à condition d’être bien dosée.

Des challenges collectifs, des classements d’équipes ou des badges thématiques créent une saine émulation, sans infantiliser les participants. L’objectif n’est pas de transformer la cybersécurité en jeu, mais d’en faire un sujet partagé.

EY 2025 observe que les organisations combinant au moins trois formats complémentaires (cours, expérientiel, ancrage) augmentent en moyenne leur taux d’engagement de 35 %.

Adapter le format au public, à l’objectif et au moment

Un programme de sensibilisation efficace repose sur la capacité du RSSI à adapter le format à l’audience et au moment du cycle. Chaque format a une intention : déclencher un déclic, renforcer une compétence, ancrer une habitude, ou mesurer un progrès.

Des micro-quiz ou des fiches réflexes intégrées dans leurs outils métiers s’avèrent plus efficaces qu’un long e-learning.

À l’inverse, les managers ont besoin de comprendre comment traduire les bonnes pratiques en rituels d’équipe : un atelier participatif ou un cas pratique leur sera plus utile.

Les fonctions sensibles (finance, achats, RH) nécessitent un niveau de maîtrise supérieur : simulations ou modules spécialisés leur permettent de traiter des scénarios réalistes.

Quant au COMEX, il doit vivre la cybersécurité comme une responsabilité stratégique : une session de storytelling ou une simulation de crise à fort impact crée ce déclic.

L’important est de penser en séquence, et non en stock. Un micro-quiz sans suivi n’aura qu’un effet ponctuel ; une campagne qui alterne capsule, atelier et synthèse aura un effet durable.

De même, la mesure ne peut plus se limiter au taux de complétion. Il faut corréler les efforts de formation avec les constats de terrain : moins d’incidents, plus de signalements, meilleure gestion des accès.

Notre approche : relier formation, observation et supervision

La méthode June Factory repose sur un principe simple : la sensibilisation n’a de valeur que si elle s’inscrit dans le cycle global de conformité et de maîtrise des risques. Elle s’articule autour de trois étapes clés : observer, former, mesurer.

Observer, d’abord.

Avec Auditool, les RSSI peuvent identifier les écarts de comportement ou de pratique : mots de passe faibles, partages de documents non maîtrisés, absence de verrouillage de poste, etc.

Ces constats, issus de contrôles périodiques ou d’auto-évaluations métiers, deviennent la base d’un plan de sensibilisation ciblé. Plutôt que de former tout le monde sur tout, on concentre l’effort sur les risques réellement observés.

Former, ensuite.

Phosforea traduit ces signaux en programmes de formation adaptés.

Les collaborateurs concernés reçoivent les contenus les plus pertinents selon leur métier et leur exposition : capsules, ateliers, one-pagers, défis ou modules approfondis. Le RSSI n’envoie plus une campagne générique, mais une formation sur mesure, connectée aux constats de terrain.

Mesurer, enfin.

Les résultats — scores, progression, baisse des écarts observés — sont consolidés dans Auditool.

Cette supervision permet d’ajuster en continu le mix de formats et de démontrer, chiffres à l’appui, l’efficacité de la démarche. Le RSSI passe ainsi d’un pilotage déclaratif (“tout le monde a été formé”) à un pilotage probant (“les comportements à risque ont diminué de 30 %”).

Cette boucle d’apprentissage continue relie la conformité, la formation et le pilotage opérationnel. Elle transforme la sensibilisation en système vivant, capable de s’adapter aux évolutions des risques comme aux retours du terrain.

L’engagement, une question de rythme et de cohérence

La réussite d’un programme de sensibilisation ne tient pas à la brillance d’un format, mais à la cohérence d’ensemble.

Les organisations qui progressent sont celles qui considèrent la sensibilisation non comme une action ponctuelle, mais comme un rythme collectif : un équilibre entre courts et longs formats, entre information et pratique, entre contenu et mesure.

Former, observer, mesurer : voilà le triptyque d’une culture sécurité vivante. Chaque format, chaque capsule, chaque atelier devient une pièce du même puzzle : celui d’une organisation capable d’apprendre de ses erreurs, de renforcer ses réflexes et de prouver sa conformité.

La cybersécurité n’est plus une série de consignes : c’est un savoir-faire collectif. Et comme tout savoir-faire, il se cultive dans la durée.

Pour aller plus loin

Vidéo, quiz, mini jeu en ligne, affiches… Phosforea réunit dans un seul kit tous les formats qui font la différence.

Pensé pour capter l’attention, ancrer les bons réflexes et s’adapter à vos enjeux, notre kit de sensibilisation vous accompagne dans la durée.

Découvrez notre kit de sensibilisation prêt à l’emploi